Flossie Félix

Design intérieur Décoration et scénographie

«L’œil est un organe de la vision, mais le regard est acte de prévision.» Paul Valéry

Le regard c’est un pont qui lie nos pensées et nos actes, nos envies et le monde, nos mondes et leurs possibles. C’est le premier des architectes.

Pêle-mêle, vous trouverez ici, des idées, des sujets, des actualités, des passions, des idées, des visites, des envies.

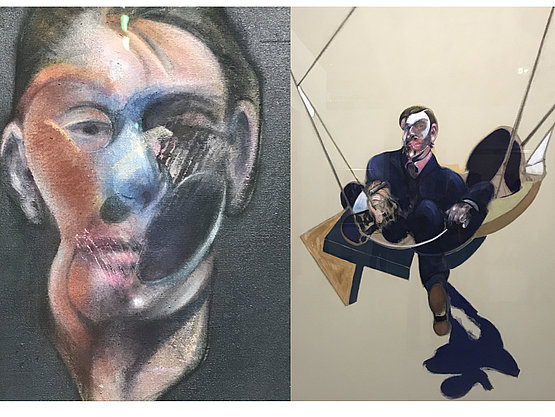

Le seulfie de Francis Bacon

Aucune oeuvre sort de son atelier sans qu'une vitre ne la recouvre. D’aucuns l’ont soupçonné de forcer le spectateur à observer son propre reflet contenu dans l’image. Bacon n’oblige pas, ne contraint pas, il est l’incarnation de la condition humaine, victime et bourreau de sa propre liberté. Ce verre est-il un rempart pour ne pas éclabousser de foutre et de sang celui qui regarde? Peu importe. Ses tableaux n'ont besoin d'aucun intermédiaire, ils s'adressent sans détour aux tripes du spectateur.

Ni remède, ni protection, ni narration, ni illustration; la figure de Bacon est un risque, un accident, une sensation. Os, muscles, organes. Aucun voyeurisme, Bacon est un clinicien formel, un chirurgien de la couleur. Il est le peintre des tronches, des bleus à l’âme qui tordent la tête, des cuisses furieuses, des dingos à force de vie. La dissection des corps, leur transparence, leur évaporation est une sublimation chimique qui témoigne de notre vanité, de notre inconsistance et de notre impuissance à habiter notre propre corps. Des formes déforment, ses corps hurlent, s’enfuient et fuient voués inexorablement à l’épreuve de la dislocation et de la putréfaction des chairs.

Pourtant, dans cet hybris antique, cette démesure mythologique mise en scène dans la tragédie, ce débordement d’émotion, ces nuages informes, ce monde liquide, nous rappellent notre humanité, notre faculté à vivre en milieu hostile, à nous taper la tête contre les murs et à croire encore à la lumière, à la douceur pigmentée de nos âmes, à ce jeu insensé qu’est la vie.

Oui, il y a de la lumière chez Bacon, celle de sa foi inébranlable en la figure humaine, de son intelligence, de son érudition, invoquant ses pairs dans des conversations sacrées par-delà le temps: Rembrandt, Velasquez, Goya, Manet, Matisse, Munch, Giacometti…

Tant que l’humain est artiste, tant que l’artiste est humain, tant de lumières pour tant de beautés.

Siza

« J’aimerais construire dans le désert du Sahara. Probablement qu’en creusant les fondations, quelque chose apparaîtrait : des débris, une pièce d’or, le turban d’un nomade, des dessins gravés sur le rocher. Alors l’occasion que je croyais enfin arriver de pouvoir faire référence à rien, d’agir en toute liberté, serait remise à une autre fois, il n’y a pas de désert et même s’il y en avait… »

Alvaro Siza, Des mots de rien du tout

Dans le monde sensible, l'architecte s'occupe d'un espace à trois dimensions, cadre de l'action humaine pour laquelle il dessine un environnement à bâtir. Les vides et les pleins n'ont d'intérêt que pour sculpter l'espace qui les traverse et les accueille à la fois. C'est de cet espace indicible dont l'homme a besoin pour développer son action, et c'est cet immatériel qu'il faut qualifier lorsqu'on fait acte d'architecture.

L’espace est dominé par la dimension du sens. Celui pensé par l’architecte et celui dessiné par celui qui le parcourt. Un sens culturellement déterminé, inscrit dans une histoire et une géographie.

L'architecture n'est pas un ensemble figé de règles et d'exemples, mais une culture vivante qui a toujours constitué une discipline frontière entre art et technique et qui se veut la synthèse de trois dimensions de l’édification que sont la réalisation technique, le dispositif spatial et l’esthétisme. Solidité, commodité, beauté : la triade vitruvienne hante aujourd'hui encore l'esprit des architectes. Les défis d’hier restent les mêmes aujourd’hui: accueillir et servir, ouvrir et protéger. Un architecte ne construit pas pour lui-même. En cela, Siza est peut-être l’incarnation exemplaire de l’architecte artisan au service des êtres.

La présence des édifices de Siza dans leur site relève d’une approche sensible de l’architecte de Porto. Il exprime une certaine idée patrimoniale de l’architecture vernaculaire propre à son pays, proposant un contre-pouvoir à la dictature de Salazar. Mais bien au-delà de réduire le travail de Siza à une réponse politico-culturelle, bien au-delà de la théorie hégélienne qui définit l’acte de construire comme la retranscription d’un contexte historique et qui ne ferait de l’architecte qu’un témoin de son temps, Siza l’engagé cherche son langage dans la sensibilité qui le meut, celle de la vitalité humaine, et développe la poésie de l’espace: une relation intime entre bâti et lieu où dialoguent parcours, forme et lumière. Les tensions d’un site entrent soudain en résonance avec un édifice, qui lui offre un cadre. Quand il vient souligner de béton la frontière entre végétale et minérale, il révèle la tension entre les deux. Il ne cherche pas à le fondre dans le décor. Il impose sa partition avec une grâce inouïe qui caresse le sol et épouse le relief.

C’est la magie de ces « entre deux » qui opère chez Siza. Qu’il s’agisse d’intérieurs comme des entrées de ses bâtiments, ces espaces se font mouvement et dépassent les fonctions d’accueil et d’accompagnement du visiteur. Celui-ci devient acteur de son propre parcours. On en appelle à sa conscience d’être ici et maintenant. Son regard est appelé à fuir partout pour ne pas s’arrêter, sans jamais se perdre : la galerie rectiligne de la fondation Serralves, la pente douce à fleur de rue de la piscine de Matosinhos, l’escalier en zigzag qui élève les enfants d’une école maternelle, l’absence d’une seule entrée évidente de l’université d’architecture qui semble dire aux étudiants « choisis ta voie, je te fais confiance », ou bien l’église de Santa Maria qui nous tire vers le ciel sans jamais nous faire perdre pieds…

Ses projets sont des parties d’un tout, des fragments, des assemblages unis par des entre deux, des liens sensibles qui permettent le doute, les vibrations, l’humain.

Less is more

Lemke house. Berlin. 1933

« Dieu est dans les détails. » Mies usait de cet aphorisme comme d’autres qu’on lui connaît et qu’il s’appliquait à rendre compte avec minutie, bâtiment après bâtiment. Mais bien avant d’investir la ville américaine comme terrain de jeux, bien avant son exil, bien avant de déplier les envies de son époque jusqu’au ciel, bien avant de refuser l’ornement et d’en faire un acte quasi politique, bien avant tout cela, il y a eu ce détail sur les rives du lac Obersee, à Berlin.

Une petite maison commandée par un couple, les Lemke. Un lieu qui ne se laisse découvrir qu’à celui qui sait regarder, tant il est intégré à son environnement. Une « structure claire » qui n’a l’air de rien, une façade en briques rouges locales, une simplicité qui déconcerte tant elle est moderne et évidente. Le cadrage des fenêtres fait de meneaux à profil mince offre le spectacle continuel des ondulations du lac. A la fluidité de l’eau, Mies répond par celle de l’espace: il ouvre des diagonales de vide, il abolit la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, il invente le mouvement, il libère le regard laissant la possibilité de moduler et de redessiner les lieux à l’envi. La transparence et le reflet deviennent les piliers de son architecture.

Ce petit détail marquera le point final de son oeuvre berlinoise avant l’arrivée du nazisme. Ce petit détail porte en lui les principes divins des tours qui viendront bientôt chatouiller les nuages, et Dieu.

La boîte à chaussures

Scarpa ouvrait ses cours de dessin en interpelant ses étudiants ainsi: «allons penser.» Pour pénétrer totalement le secret du cimetière Brion à San Vito d’Altivole près de Trévise, il faudrait le redessiner. Suivre le cheminement de Scarpa. Mais en parcourant les lieux, en suivant les lignes, en laissant notre regard glisser, chacun de nous le redessine comme si c’était la première fois. On passe le seuil comme on visiterait un temple grec, assommé par son histoire, par la majesté et la force de ses pierres. On arrive sur un lieu saint baigné d’une lumière divine, et le plus profane d’entre nous est touché par la grâce. On y entre sur la pointe des pieds, les yeux errant ne sachant où se poser, attirés qu’ils sont par tant de précieux détails.

On y pénètre sans faire de bruit de peur de déranger les nénuphars qui semblent là depuis que le monde est monde. Les mains se posent sur l’édifice. Les yeux ont envie de toucher, cette rencontre est inévitable. On mesure le privilège d’être ici et maintenant. Le béton, omniprésent, est percé des rayons solaires. C’est le ciel qui le soutient. La lumière le caresse et vient se blottir dans ses dentelures de ciment. Les angles sont des vues. Les plafonds, des tableaux. Le sol, des tapis volants. Le regard n’a pas de répit.

Et puis soudain, des bijoux nous attirent, pierres précieuses qui viennent sublimer le brutalisme de l’écrin: de l’or, du marbre, du bronze, des verres bleus et ocre émaillés de Murano. Des touches ici et là, qui viennent rappeler notre regard perdu à sa ligne d’horizon. Il a donc eu pitié de nous, il nous offre quelques instants de paix. Une leçon de finesse et d’élégance tellement rare que nos yeux sont humides à présent.

C’est éprouvant tant de beauté. Nous devenons ces mêmes nénuphars, ancrés solidement au fond de l’eau et qui ne quitteront jamais cet endroit, gardiens des sépultures de deux époux que Scarpa a réuni à tout jamais. Deux cercles entrecroisés, comme deux alliances symboles d'union et d’éternité, sont là pour nous le rappeler. C’est une histoire d’amour, une attirance irrépressible telle que même leur tombeau penche l’un vers l’autre. L’enceinte sacrée est un mur qui a du fruit. Légèrement incliné vers l’intérieur, il devient un toit pour tout promeneur qui suit le chemin de ronde. Partant, il offre une double protection. Mais Scarpa n’aime pas les limites franches et brutales. Ce mur n’est pas tout à fait dehors ni vraiment dedans. L’inclinaison offre cet espace de transition, cet entre-deux où l’eau même semble glisser en-dessous.

On perce le secret de la réalisation patiente, consciente et mesurée, la passion de toucher les choses. On y retrouve la connaissance intime des textures des pierres et des matériaux, on ressent la sensualité qui a guidé Scarpa lorsqu’il a caressé Venise et son histoire en rendant sa modernité évidente.

Et puis, notre cheminement s’arrête devant une plaque, une simple pierre de marbre blanc posée de biais dans un angle à ciel ouvert. Des incrustations partent du noeud central. Les lignes et le cercle s‘épousent et s’enfoncent vers la terre. On y lit des dates et un nom, Carlo Scarpa. La signature finale de son oeuvre et de sa vie. Son cartouche d’architecte.